ウスキニセショウロ

Scleroderma flavidum

ニセショウロ科 ニセショウロ属

この林で次に見つかったのが、黄褐色の類球形のきのこでした。

子実体:類球形で表面平滑

基本体:きのこの内部で胞子を作り、成熟すると黒くなる。

小山内裏公園キノコウォッチング

2023年10月8日(日) 参加26名

昨年に続きと言うより、ここ何年も続長く厳しいく残暑に、秋のきのこの宝庫と目される小山内裏公園も、さすがに他のフィールド同様、寂しい発生状況でした。しかし、参加者の皆さんの熱心な協力のお陰で、30種ほどの種を観察することができました。

キショウゲンジ

Descolea flavoannulata

ハラタケ目オキナタケ科

絹の道から尾根緑道に出て最初に出会ったのは、公園ではあまり見られないキショウゲンジでした。

子実体:キシメジ型

傘:外被膜の破片が付着

柄:膜質のツバと基部に外被膜の破片が付着

シラタマタケ

Kobayasia nipponicaスッポンタケ目プロトファルス科

街のキノコ散歩

小山内裏公園のキノコ

小山内裏公園キノコウォッチング

2024年10月13日(日) 参加

この秋は武蔵丘陵森林公園で始まり、次が光ヶ丘公園に始、そしてこの日の小山内裏公園と、秋のきのを求めての観察会を続けてきましたが、猛裂な残暑が付いて回り、いまだ秋きのこは目を覚ましてくれません。この日の小山内裏公園も、キシメジ属、フウセンタケ属、イッポンシメジ属といった秋のきのこはいまだ姿を見せてくれません。しかし、きのこ発生はそれなりにあり、例年の秋きのこが豊作の時には目が届かない種が見つかり、42種を観察することができ、さらにこの内7種はこれまでの小山内裏公園での新確認種でした。

マイタケ Grifola frondosa

タマチョレイタケ目

トンビマイタケ科マイタケ属

さらに進むと、皆さんの歓声が上がりました。切り株に見事なマイタケが出ていました。

子実体:柄の基部が枝分かれし、その先に灰褐色へら状の傘を生じる。

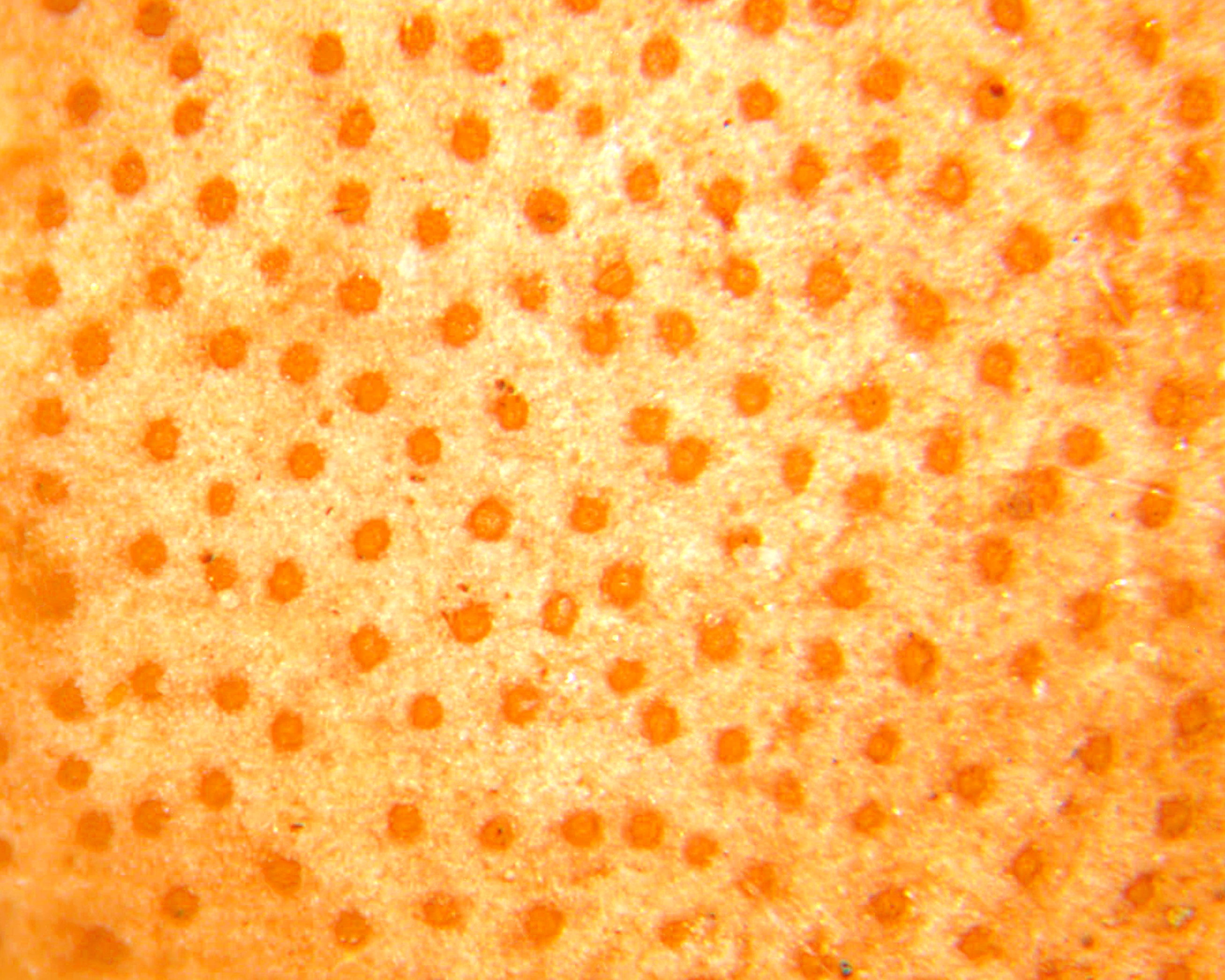

ウスキニセショウロ Scleroderma fflavidum

イグチ目ニセショウロ科ニセショウロ属

最初の森で出合ったのは、黄色い腹菌型のきのこの群生でした。

子実体:淡黄色の類球形で、表面にはうろこ状の鱗片がおおう。

基本体:断面を見ると黒い粉状(右)。

エゴノキタケ

Daedaleopsis styracina

タマチョレイタケ目

タマチョレイタケ科

道端に横たわっていた倒木にサルノコシカケ類のきのこが連なって出ていました。

子実体:

傘:明褐色で環紋がある

柄:迷路状で白い特異的にエゴノキに発生する

オニフスベ Calvatia nipponica ハラタケ目ハラタケ科ノウタケ属

鮎の道から尾根緑道へ出ると、草地の中に径30㎝程もあるオニフスベの群生に出会いました。残念ながら老菌で灰色になっていましたが、押して多量の胞子を飛散させる体感ができました。

多摩丘陵の主稜線上に位置するここ小山内裏公園は、現在でも湧水豊かな谷戸の地形を保っています。その大部分は、コナラ・クヌギ・マツなどによる雑木林の森で、そこは多様な生き物の棲みかで、秋には多様なきのこが姿を現します。

鬱蒼とした雑木林の森(左)

小山内裏公園でこれまでに観察できたきのこ及び2022年以降の観察会で確認できたきのこ画像を、このページTOPからご覧になれます。

オオボタンタケ

Hypocrea peltata

ボタンタケ科 ボタンタケ属

倒木上に扁球状のきのこを見つけました。ルーペで見ると、小さな穴が(左上)たくさん見えました。

子実体:扁平な類球形で、表面に多数の子嚢殻を埋生する。

このキノコは子のう菌門に属す。

ミドリスギタケ

Gymnopilus aeruginosus

ヒメノガステル科 チャツムタケ属

ウッドチップ上に束生している褐色のきのこがありました。。

傘:丸山形から平に開き明褐色で、緑色の染みが現れる。

ヒダ:鮮黄色から橙褐色になる。

柄:上下同径で膜状のツバがある。

カニノツメ

Linderia bicolumnata

スッポンタケ科 カニノツメ属

同じウッドチップ上に蟹の爪のようなきのこが生えていました。

子実体:幼時白い類球形で、殻皮が裂開して蟹の爪様の托枝が伸長し、上部の表面に胞子を含む粘液が付着する。

ニオイドクツルタケ

Amanita oberwinklerana

テングタケ科 テングタケ属

この日林内のいたる所で見られたのがこのきのこでした。

傘:丸山形で白く、表面平滑。

柄:下方に太まり白く、表面ささくれ状、膜質のツバとツボあり。塩素臭がする。

ウラムラサキシメジ

Tricholosporum porphyrophyllum

キシメジ科 ウラムラサキシメジ属

鮎の道で最初に出合ったのはヒダが紫色の黄褐色のきのこでした。

傘:丸山形で表面平滑。

ヒダ:幅狭く密で、紫色。

柄:下方に太まり、傘より淡色。

トガリツキミタケ

Hygrocybe acutoconica f. japonica

ヌメリガサ科 アカヤマタケ属

鮎の道へ向かう途中、小さな林に入ったところ、きのこが見つかりました。

傘:円錐形から中高平らに開き、黄色~赤色で、湿時粘性あり。

柄:上下同径で黄色。

ヒダ:やや疎で淡黄色。

傘:円錐形から開いて中高平らとなり、白く平滑。

柄:上方に膜質のツバ、基部にツボがあるが、ツバは内被膜でヒダを覆っているので、まだツバが下がっていない(右)。日本では最強の毒きのこ。

小山内裏公園でこれまでに観察できたきのこ及び2022年以降の観察会で確認できたきのこ画像を、このページTOPからご覧になれます。

ドクツルタけ Amanita virosa

ハラタケタケ目

テングタケ科テングタケ属

参加者のおひとりが、立派な姿のきのこを発見されました。

アオゾメタケ Postia fcaesia

タマチョレイタケ目

ツガサルノコシカケ科オオオシロイタケ属

鮎の道を進むと倒木に白い綺麗なきのこが出ていました。

傘:半円形で、白い密毛に覆われる。

管孔:孔口面は白く、胞子が成熟すると青みを帯びる。

アイバシロハツ

Russula fchloroides

ベニタケ目ベニタケ科ベニタケ属

同じ森で、漏斗型のきのこが見つかりました。

傘:漏斗型に開き、表面は平滑で白。ヒダ:幅狭く密で柄に垂生し、白いが青みを帯びる。

パークセンター前のサークル状の植え込みには、廃材がいくつも置かれていて、その材上に何種類もの腐生菌が発生していました。参加者の皆さんにはこの植え込みで、森へ向かう前の予習をしていただきました。その甲斐あってか、何種類もの種を参加者の皆さんが発見してくださいました。

上:凹凸状の環紋がある表面

右:細かい凹凸がある裏面

シダレハナビタケ

Deflexula fascicularis

ハラタケ目カンザシ科

シダレハナビタケ属

次に出合ったのはやはり切り株上に、白い針状の子実層托が枝垂れ花火のように下がったシダレハナビタケでした。

シロケカヤタケ

Clitocybe sp.

ハラタケ目キシメジ科

ハイイロシメジ属

森へ入って最初に出合ったのがシロケカヤタケでした.。コナラの切り株上に束生したきのこの白い傘の縁に同色の毛状の鱗片がありました。ヒダは白く柄に垂生していました。

小山内裏公園キノコウォッチング

2022年10月9日(日) 参加19名

長く続いた酷暑と日照りも台風の到来で一休みとなり、小山内裏公園の森も生気を取り戻し、多様なきのこの発生が期待されたこの日のキノコウオッチングでしたが、案に相違して傘と柄のあるハラタケ類のきのことの出合いはごく僅かで、多く観察できたのはサルノコシカケ類や腹菌類のきのこでした。しかし、発生が多い時にはあまり注目されないこれらのグループのきのこに目が向いたせいか、小山内裏公園での新確認種が7種にのぼり、成果の多いキノコウォッチングとなりました。

森に入ってみると、白い類球形のきのこがみつかりました。

子実体:ホコリタケ型で白いが、やがて黄褐色になって亀裂が入り、ゼラチン質

の内皮が現われる

基本体:舌状のグレバが層状に詰まり間隙を寒天質が充たす

ムラサキシメジ

Lepista nuda

ベニタケ目ベニタケ科

この森で晩秋のきのこムラサキシメジの幼菌が見られました。。

子実体:キシメジ型

傘:丸山形で紫色

子実層托:密で鮮やかな紫色

ハタケシメジ

Lyophyllum decastes

ハラタケ目シメジ科

道の右手に下草の少ない森が広がり、いろいろなきのこが出ていました。

子実体:キシメジ型

傘:丸山形で灰褐色

子実層托:極めて密で白い

公園に出る美味なきのこ

ニガクリタケ

Hypholoma fasciculare

ハラタケ目モエギタケ科

鮎の道をスタートすると、切り株の根方に黄色い綺麗なきのこが束生していました。

子実体:キシメジ型

傘:丸山形で鮮黄色

子実層托:黄色から紫褐色

肉:黄色で苦みがある

有毒で死亡例もある

例年キノコ観察を実施している鮎の道(右)は、かつては「津久井往還」という世田谷区の三軒茶屋から神奈川県の津久井に至る旧街道で、津久井で採れた鮎を江戸に運ぶ旧街道ということです。

ケシワウロコタケ

Deflexula fascicularis

コウヤクタケ目コウヤクタケ科

ケシワウロコタケ属

倒木上に半背着状に発生していたのはケシワウロコタケでした。表面には凹凸状の環紋と微毛に覆われ、裏面は細かい凹凸はあるがヒダも穴もなく、でした。肉質はゴム状で弾力のありました。

スッポンタケ

Phallus impudicus

スッポンタケ目スッポンタケ科

散布されたウッドチップにスッポンタケが林立していました。

子実体:幼時類球形で、中から暗緑色の傘と白い円柱形の托が現れる。

傘:粘液状のグレバが付着し、悪臭を放ち虫を呼ぶ

カワウソタケ

Inonotus mikadoi

タバコウロコタケ目

バコウロコタケ科

桜の樹幹にカワウソタケが重生していました。

傘:側着型

子実層托:管孔は白から黄褐色になる

ドクツルタケ

Amanita virosa

ハラタケ目テングタケ科

国内最強の猛毒きのこに出会いました。

子実体:ウラベニガサ型

傘:丸山形で白い

子実層托:ヒダは密で白い

柄:膜質のツバと基部に袋状のツボがある

タマゴタケ

Amanita hemibapha

ハラタケ目テングタケ科

道端のコナラの根方に鮮やかな赤い大型のきのこが出ていました

子実体:ウラベニガサ型

傘:半球形から平らに開き、赤く縁に条線がある

子実層托:密で黄色

多くの参加者の皆さんがパークセンターに集合しました。

皆さん大変熱心に、きのこ観察に取り組まれました。