ベニタケ属のきのこは味と匂いと色とに注目

ケショウハツ(右上)もニオイコベニタケ(右下)も、ともに無味でカブト虫の匂いがし、傘の色が赤い。違いは幼菌の傘の色、ケショウハツのそれには黄色みがあり、成熟とともに赤みが増す。

傘だけではなく柄の色にも注目

ヤブレベニタケ(下左)もドクベニダマシ(下右)も、ともに無味、無臭で傘が赤い、ところが、後者の柄は白だがヤブレベニタケのそれには赤みがある。

キクラゲやアラゲキクラゲなどのキクラゲ類のキノコは通年で見ることができるが、この時期でないと見られない種がいくつかある。ヒメキクラゲもそのひとつで、落ち枝や枯れ木の枝などに張り付いている。幼時径5~10㎜の灰黄色の円盤状に生じるが互いに融合し、やがて青黒い盤状に広がる。

Exidia glandulosa (Bull.) Fr.

タマキクラゲもこの時期によく見られるキクラゲ類のキノコで、前種同様落ち枝や枯れ木の枝一面に発生する。やはり径10~20mmの円盤状に生じるが、色は淡黄褐色で、融合はしない。

Exidia uvapassa Lloyd

春に多く見られるきのこのなかで、まず取り上げられるのがチャワンンタケ類で、なかで、椿の花が散り始めると、落ちた花びらの間に小さな姿を見せ始めるのがツバキキンカクチャワンタケだ。径10~20㎜の盃形の子のう盤の基部から根性に伸びた菌糸束は、椿の花びら中にできた菌核に連なっている。

Ciborinia camelliae L.M.Kohn

この時期桑の樹下を探すと、妙な形のチャワンタケが見つかる。子のう果が槍の穂先のような形で8~15×4~6㎜、その基部からは前種同様菌糸束が伸び菌核に連なる。キツネノヤリタケである。

Scleromitrula shiraiana (P.Henn.) S.Imai

第3回キノコZoomセミナーは9月7日(日)に、第1回第2回に引き続いて大舘さんの「キノコとは」の3回目「キノコの生き方・キノコは第三の生き物」と長谷川さんの「秋のキノコ」です。多くの皆様の参加をお待ちしております。

参加申し込みは下記の要領でお願いします。

〒住所・TELを明記して、下記アドレスへお申し込みください。

(セミナー実施の週内に、申し込まれた方のアドレスへ招待アドレス・パスワード等を通知いたします)

申し込みアドレス fungi2@gj9.so-net.ne.jp

(このアドレスは“キノコZoomセミナー”申し込み専用ですので、他の用件ではお使いになさらないようお願いいたします)

詳細は"2025年間予定”をご覧ください。

モリノカレバタケ属は柄に注目

落ち葉分解菌であるモリノカレバタケ属のきのこは、小さくて傘が平らで褐色と、どれも同じようで見分けがつかない。そのなかで、柄に注目すると同定の手掛かりになる種がある。モリノカレバタケ(下左)とアマタケ(下右)は色も形も殆ど同じだが、その柄の表面を見ると前種は平滑(中上)だが後種のそれは微毛(中下)で覆われている。

夏のキノコはテングタケ属から

条線の有無とツボの形状に注目

タマゴタケには条線があり、膜状のツボがある。(左)

コトヒラシロテングタケには条線がなく、同心円状のツボの痕跡がある。(右)

植物の細胞

第2回キノコZoomセミナーは、第1回に引き続いて大舘さんの「キノコとは」の2回目「キノコの本体は菌糸」と木原さんの「夏のキノコ」です。多くの皆様の参加をお待ちしております。

ブナの落ち葉に繁殖した菌糸の測定では、菌糸の質量2.6mg(落ち葉0.3gの1%)の長さ(菌糸の径5μm)は5,000mを超え、その表面積は落ち葉の10倍あったということで、菌糸の細長いことが、物質の吸収に有効であるかが理解できます。

左:落ち葉に染み状に繁殖した菌糸

右:繁殖した菌糸の顕微鏡画像

第2回キノコZoomセミナーが実施されました。大舘さんの「キノコの本体は菌糸」では、キノコの殆どの生命活動を担う菌糸ではあるがその唯一の特徴は細長いこと、菌糸を本体とする生物のグループを菌類といい、キノコは菌類に属しカビの仲間であることなどが解説されました。また、木原さんの「夏のキノコ」では、梅雨の時期を中心に発生する夏のキノコには、テングタケ属、イグチ科、ベニタケ科などの菌根菌や、モリノカレバタケ属、ホウライタケ属、ナヨタケ科などの腐生菌が多く見られ、それらのきのこ65種の紹介と、それらのきのこのどのような特徴に注目して観察すれば種を同定することができるかが解説されました。また、キノコ談義のなかでは、参加者のOさんから、八ヶ岳で見つけたヌメリスギタケモドキの紹介がありました。

この時期、ハラタケ類のきのこを見ることは稀だが、それでもこの時期ならではという種が何種類かある、エノキタケはそのひとつで、しかも近くの公園でもよく見かけることがある。粘性のある褐色の傘は径2~6㎝程で、細長い柄は黒く微毛で覆われビロード状。市販の栽培種とは同じ種とは思えない姿をしている

Flammulina velutipes (Curtis:Fr.) Singer

ゴールデンウィークの頃、近くの公園の梅園へ行ってみよう。運が良ければ、ウメハルシメジの群生に出合えるかも知れない。傘は円錐形から中高平らに開き灰褐色で、ヒダは白から肉色になる。やや小麦粉臭がする。Entoloma sepium (Noulet & Dass.) Richon & Roze

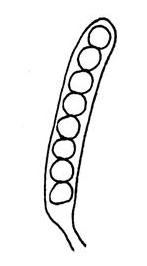

子のう菌の胞子は 茶碗型のきのこでは子のう盤という茶碗の内面にある子のうの中で作られ、その表面に多数の小さな子のう盤があるアミガサタケ型のきのこでは、それぞれの子のう盤上の子のうで、また、腹菌型のきのこではその内部にある子のうで作られる。子のう中で胞子ができるので子のう菌という。

上左:茶碗型のフジイロチャワンタケモドキ

上右:アミガサタケ型のアシボソアミガサタケ

下左:腹菌型のイボセイヨウショウロ

下右:子のうと子のう胞子

今年のキノコ入門講座もキノコZoomセミナーでスタートしました。第1回では大舘さんの「きのこは花」と池田さんの「春のキノコ」の講義があり、「きのこは花」では、私たちが日頃見ているきのこは、キノコという生き物の花の部分で、そこでは胞子を作り散布して繁殖をはかる生殖器官であること。また「春のキノコ」では、ハイシーズンの夏や秋とは一味違う春のキノコの数々が紹介されました

本体の菌糸の径は10μm以下で、土のなかや木のなかにいる。きのこは見えない生き物である。

本体は土のなか

本体は土のなか

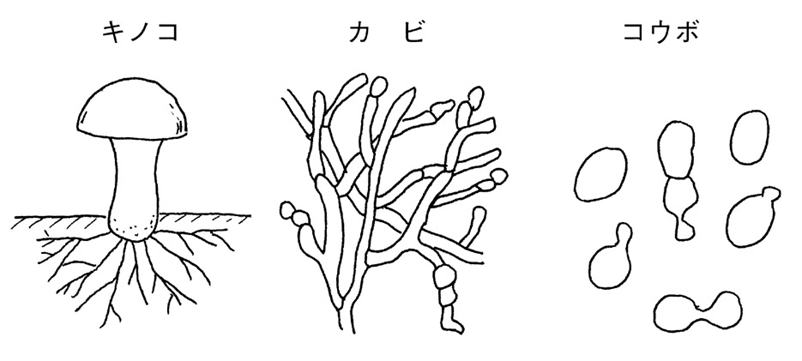

菌糸を本体とする生物を菌類といい、キ

ノコは菌類に属している。菌類には3つ

の形態がある。

キノコ:きのこと菌糸と胞子で成り立つ。

カビ:菌糸と胞子で成り立つ。

コウボ:単細胞と胞子で成り立つ。

きのこの菌糸

カビの菌糸

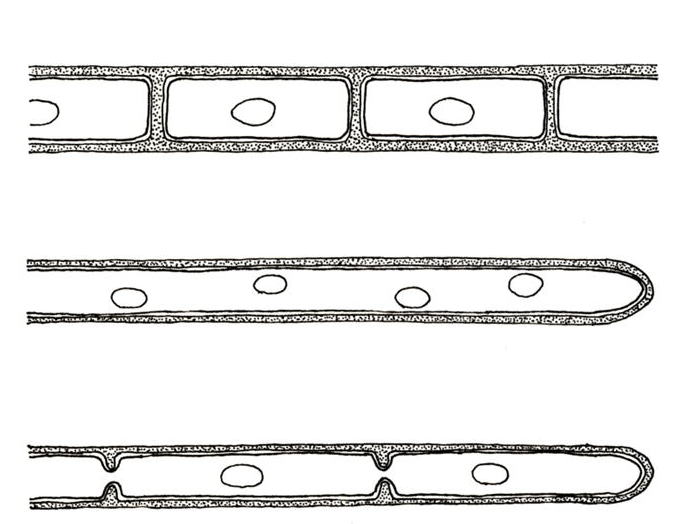

植物の細胞:細胞壁で囲まれ、細胞は独立、

細胞どうしの物質移動はない。

カビの菌糸:核を隔てる細胞壁はなく、細胞

の独立性はなく、物質の移動は

自由。

キノコの菌糸:細胞ごとに小孔のある隔壁で

区切られ、細胞の独立性と物

質移動が可能。

サルノコシカケ類の多くは通年で観察することができるが、この時期にはそれらの幼菌を見ることができる。なかで、ベッコウタケの幼菌はこの時期目立つ姿で現れる。不定形で大きさもまちまち、最初に現れるのは傘の表面部分で、鮮黄色のその色は目を引く。やがて表面には縁を残してべっ甲色が広がり、裏には管孔が形成される。Perenniporia fraxinea (Bull.:Fr.) Ryvarden

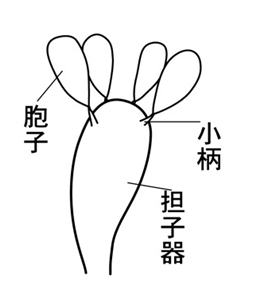

担子菌の胞子は、傘と柄のある帽菌型のきのこでは、ヒダや管孔の表面にある坦子器という細胞で作られ、類球形の腹菌型のきのこでは、きのこの中にある坦子器上で作られ、いずれも坦子器上で胞子ができるので担子菌という。

上左:帽菌型のツキヨタケのヒダ

上右:帽菌型のキノボリイグチの管孔

下左:腹菌型のオニフスベ

下右:坦子器」と胞子: