タマキクラゲ Exidia uvapassa

キクラゲ目 ヒメキクラゲ科

落ち枝に出ていたタマキクラゲを参加者の方が見つけました。。

円盤状で逆円錐型、たがいに接しても融合せず、明褐色~暗褐色で。肉は半透明の褐色のゼラチン質。

ツブカラカサタケ Leucoagaricus americanus

ハラタケ科 シロカラカサタケ属

最初に出合ったきのこは、広場に撒かれたウッドチップに発生したツブカラカサタケでした。

傘:幼時釣り鐘n形(左)から円錐形~丸山形に開いき、表皮が細裂して白い地に褐色の鱗片となって散在する。赤変姓があり、幼時赤汁を分泌する。

ヒダ:幅広く密で、白からクリーム色になる。

柄:白く、下方に太まり中位に膜質のツバがある。

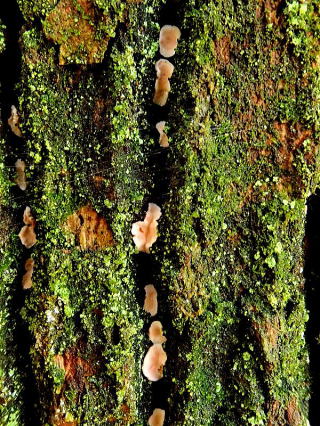

ニクコウヤクタケ Aleurodiscus mirabilis

ベニタケ目 キウロコタケ科 アカコウヤクタケ属

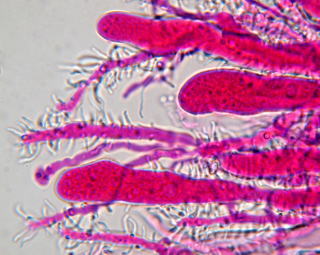

クスノキの樹幹に、淡褐色の径数㎜程の膏薬状に張り付いたきのこがありました。きのこそのものはあまり見栄えがしませんが、顕微鏡下ではなかなかに興味深い姿を見せてくれました。

子実体:背着型で肉色、周縁がめくれて白い縁取状になる。(左)

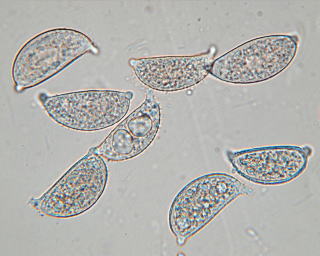

胞子:柿の種形で長径30µm程の大型、無色で表面平滑(下左)。

菌糸:有糸刺状体&すりこぎ状糸状体(下右)。

ヒイロタケ Pycnoporus coccineus

タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科

シュタケ属

森に入り最初に出合ったのは、大きな切り株を覆うように発生っしているヒイロタケでした。

傘:類円形で柄は無く、表面平滑で緋色。

裏面:孔口は極めて小さく緋色。

肉:硬い革質で淡緋色。

寒暖の差が大きいこの季節ですが今年は殊のほか顕著で、この日も夏日になるほどに気温が上昇し、参加された皆さんは汗をぬぐいながらのきのこ観察となりました。幸い、菜種梅雨は程よく水分を供給してくれているので、光ヶ丘公園の森は春きのこの発生には申し分ない湿り具合でした。この時期多く見られる、チャワンタケ類、キクラゲ類、サルノコシカケ類などに加え、僅かながらもこの時期ならではのハラタケ類もあり、夏・秋のハイシーズンとは一味違ったキノコウォッチングを楽しむことが出来ました。

オオゴムタケ

Galiella celebica

子のう菌門 チャワンタケ目 オオゴムタケ科 オオゴムタケ属

竹林の近くで、落ち枝に黒褐色の茶碗形のきのこを見つけました。

子実体:幼時類球形で、上部が開口して逆円錐形となる。

子のう盤:上面に胞子ができる

キオキナタケ

Bolbitius tibubans var. olivaceus

ハラタケ目オキナタケ科オキナタケ属

森の中の遊歩道に小さな黄色いきのこを見つけました。散布したウッドチップにを棲みかにしているようです。

傘:円錐形で帯オリーブ黄色、表面には網目状の皺がある。

ヒダ:やや疎で、白から褐色になる。

柄:上下同径でレモン色。

ツヤウチワタケモドキ Microporus longisporus

タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 ウチワタケ属

太めの落ち枝上に、団扇のような柄のある硬いきのこが群生していました。

傘:半円形で平~浅い漏斗状、淡褐色で環紋と放射状の繊維紋があり、近縁のツヤウチワタケよはり艶が少ない。。。

管孔:白く、肉眼では確認できないほどに小さい。

まだ梅雨は明けていませんが、連日暑い日が続いています。夏きのこの最盛期のこの日、僅かながらの危惧を抱きながらも、この日光ヶ丘公園には期待に胸を膨らませた面々が集いました。

トガリアミガサタケ

Morchella conica

チャワンタケ目

アミガサタケ科

春の観察会で、桜の樹下に列を成した群生を観察しました。

子実体はアミガサタケ形で、頭部はオリーブ褐色で、縦の畝が発達した網状、柄は淡黄色で、凹凸があり中空。

カニタケ

Disciotis venosa

チャワンタケ目

アミガサタケ科

春の観察会で、切り株のまわりに菌輪の群生を観察しました。

子実体はチャワンタケから皿形に開き、上面は褐色で皺があり、外面は類白色で粒状の黒い鱗片がおおう。

光が丘公園は、陸上競技場、野球場、体育館などの運動施設や図書館を備える区民の憩いの場になっています。一方、広い公園の周囲には、スダジイ、マテバシイ、クヌギ、マツ、ヒマラヤスギなど多様な樹木の林が続き、周年でキノコ観察を楽しむことができます。

ニセニクハリタケ

Steccherinum murashkinsky

タマチョレイタケ目 シワタケ科

公園内で出た廃材の集積場があり、そこは観察会では宝の山で、多様なサルノコシカケ類のきのこが観察できます。この日も多様な種を見つけることができ、なかでニセニクハリタケはこの公園での新確認種でした。

椿の木の下できのこ探し ツバキキンカクチャワンンタケ

ツバキキンカクチャワンタケ Ciborinia camelliae

ビョウタケ目 キンカクキン科

春のキノコウォッチングの恒例行事、椿の木の下でのきのこ探し。お目当てはツバキキンカクチャワンタケです。

子のう盤は茶碗形~皿形で、淡黄褐色。は紐状で。長く伸びて地中の菌核に連なる。

ヒダキクラゲ Auriculari mesenterica

キクラゲ目 キクラゲ科

芝生広場にある大きな切り株に、張り出した傘がサルノコシカケに似たキクラゲが出ていました。

背着型で、子実層面には皺状のヒダがあり、灰褐色で、縁が反転して傘を作り、傘は剛毛で覆われ環紋がある。肉は軟骨質~革質。

エノキタケ Flammulina velutipes ハラタケ目 タマバリタケ科

立ち枯れたユリノキの根方を取り巻くように発生していました。昨夜の雨で傘に滑りが出て綺麗な状態で見ることができました。

モリノカレバタケ型で小型、傘は明褐色で粘性があり、ヒダは白、柄は黒くビロード状。栽培品とはかなり異なった形状。

ユリノキの根方に出たエノキタケ(上)

解説をする講師の木原さん(右)

朽ちた落ち葉が多く積もった腐食地に3種類のヒメツチグリ属のきのこが発生していました。ヒメツチグリ属のきのこは、幼時外皮に包まれた類球形で、やがて外皮が星形に裂けて、胞子を内包する球形の基本体が現れ、成熟すると先端の孔縁盤から胞子を放出する。

エリマキツチグリ Geastrum triplex ヒメツチグリ科 ヒメツチグリ属

子実体:外皮は緑褐色のささくれ状、基本体は平滑で淡褐色、孔縁盤はそれを囲む円形の円座上にある。

コフキクロツチガキ Geastrum pectinatum 科・属同上

子実体:外皮は褐色で平滑、基本体は黒で白紛に覆われ、円座を欠く。

ヒナツチガキ Geastrum mirabile 科・属同上

子実体:外皮は褐色の軟毛に覆われ、基本体は平滑で白から灰褐色になり、、孔縁盤と円座を備える。

ヒラフスベ

Laetiporus versisporus

ツガサルノコシカケ科 アイカワタケ属

生木の樹幹に白い大きなフランスパンのようなきのこが出ていました。

子実体:幼時白い塊で、黄色から褐色になり、内部が黒褐色の分生子になり、崩れて分生子を散布する。

このきのこはアイカワタケのアナモルフである。

キツネノカラカサ

Lepiota cristata

ハラタケ科 キツネノカラカサ属

草地で小さな綺麗なきのこを見つけました。。

傘:幼児円錐形から開いて中高の平らになり、白い地に表皮が細裂した褐色の鱗片が散在する。

柄:細長く、膜質のツバがある。

これまでに光が丘公園で観察できたキノコの画像及び2022年以降の観察会で確認できたきのこの画像を、このページのTOP からご覧になれます。

ツバキキンカクチャワンタケ

Ciborinia camelliae

ビョウタケ目 キンカクキン科

ニセキンカクキン属

遊歩道に沿って花が満開の椿が並んでいました。樹下を探してみると、径5~10㎜の茶碗型のきのこが見つかりました。

頭部:茶碗形~皿形で、淡黄褐色。

柄:紐状で。長く伸びて地中の菌核に連なる。

エノキタケ Flammulina cvelutipes

ハラタケ目 タタマバリタケ科

エノキタケ属

森から出て遊歩道を進むと、スダジイの根元に可愛いきのこが出ているのを見つけました。

傘:丸山形から平らに開き、黄褐色で滑りがある。

ヒダ:幅広くやや疎で白い。

柄:黒褐色で、微覆われる。

これまでに光が丘公園で観察できたキノコの画像及び2022年以降の観察会で確認できたきのこの画像を、このページのTOP からご覧になれます。

キヌガサタケ Dictyophora indusiata

タマチョレイタケ目 タマチョレイタケ科 ウチワタケ属

本日のメインゲストが待つ件の竹林に向かいました。はたして、薄暗い竹林の中にそこだけ明るく見えるほどに華麗な、それでいて気品を備えたその姿で、ひとり静かに佇んでいました。

子実体:幼時白い類球形で、成熟時には殻皮が裂開して、頂部に円錐形の傘とその下に白い菌網を伴った柄が伸長する。

傘:円錐形で白く表面に網目があり、全面を暗緑色の粘液が覆う。

アラゲキクラゲ Auricularia polytricha

キクラゲ目 キクラゲ科 キクラゲ属

最初に出合ったのは、切り株の上でカリカリに乾燥したアラゲキクラゲでした(上左)。ただ、一雨くればまた元に戻り成長を続けます。

チャワンタケ型で、内面は濃褐色で平滑。背面は白い剛毛でおおわれ、子実層托は内面にある。

子実体:クヌギタケ型で小型

傘:円錐形から開いて丸山形、白く表面粉状で裏面の網目が透けて見える

管孔:浅い管孔で網目状(左上)

柄:中心生で細長く中空、色は傘と同様で微毛に覆われる

南方系のキノコで、発光性がある

コウジタケ Boletus fraternus

イグチ科 イグチ属

森に入ると、いくつもの赤いイグチが出ていました。

傘:丸山形で、赤い表皮が細裂し白い地が現れる。

管孔:孔口は黄色で、青変する。

柄:黄色地に赤い条線がある。

都区内にある公園の森には、スダジイ・マテバシイ・シラカシなどの常緑樹が多く、きのこのハイシーズンは夏となる。そのなかで、光が丘公園の森には常緑広葉樹に加え、コナラ・クヌギなどの落葉広葉樹や松もあり、四季を通じてきのこの発生が見られ、キノコ入門講座にとっては貴重なフィールドである。その光ヶ丘公園での秋のきのこを求めての観察会であったが、きのこの発生状況は先週実施された森林公園での観察会と同様、ナラタケモドキの大発生に出迎えられました。しかし、そこはキノコ入門講座の受講生の皆さんの眼力が威力を発揮され、秋きのこと言われる種は少ないものの、多くの種のきのこを観察することができました。

マンネンタケ Ganoderma lucidum

タマチョレイタケ目 マンネンタケ科

マンネンタケ属

切り株を取り巻くように、長い柄のある硬いきのこが群生していました。

傘:幼時こん棒形から貝殻状に開き、黄色から光沢のある橙黄色にな。

管孔:孔口は極小で、白から黄色になる。

柄:側生で、光沢のある褐色。

オオシロカラカサタケ

Chlorophyllum molybdites

ハラタケ目ハラタケ科

腐植の多い草地に群生していました。

子実体:ウラベニガサ形で大型

傘:褐色の表皮が成熟すると裂けて白い地が現われる

ヒダ:幅広く密で、白から緑色になる

柄:中心生で中空、リング状のツバがある

タマキクラゲ Exidia uvapassa

キクラゲ目 ヒメキクラゲ科

ヒメキクラゲ属

切り株のそばにあった落ち枝にタマキクラゲが出ていました。

子実体:円盤状で逆円錐型、たがいに接しても融合せず、明褐色~暗褐色。

肉:半透明の褐色のゼラチン質。

シロキクラゲTremella fuciformis

シロキクラゲ目

シロキクラゲ科

春の観察会で、倒木上に見つけました

子実体は花びら形の集合、半透明の白で、肉はゼラチン質だが乾くと軟骨質になるが水でもどすことができる。

ナラタケモドキ Armillaria ftabescens タマバリタケ科 ナラタケ属

森を進んで行くと、ナラタケモドキの大群生に出合いました。いくつもの切り株や樹下に大きな株で束生し、この森の樹木の今後が心配です。

傘:丸山形から平らに開き中央が窪み、黄褐色で表面は繊維状。

柄:細長く中実で硬く、色と表面は傘と同様。

ヒダ:やや疎で柄に垂生し、淡褐色で褐色のシミが現れる。

ヒダキクラゲAuricularia mesenterica

キクラゲ目 キクラゲ科 キクラゲ属

芝生広場の端にある大きな切り株に、一見サルノコシカケ類かと思われるキクラゲ類のきのこが発生していました。

子実体:背着型で、子実層表面には網目状のヒダがあり、灰褐色、端の一部が反転して傘を作る。

肉:軟骨質で半透明。

エノキタケ

Flammulina velutipes

ハラタケ目タマバリタケ科

春の観察会で出会った キノコで、切り株上に束生していました。

モリノカレバタケ型で小型、全体が粘液に覆われ、傘は明褐色、ヒダは白、柄は黒くビロード状。栽培品とはかなり異なった形状。

マンネンタケ

Ganoderma lucidum

タマチョレイタケ目

マンネンタケ科

切り株上に群生していました

子実体:有柄形で中型

傘:幼時棍棒形から開いて貝殻型になり、色は白から赤褐色になりニス状光沢がある

管孔:孔口は小さく、白から黄色くなる

柄:側生で細長く硬い

キノコ入門講座では、春と夏の2回のキノコウォッチングを実施しています。特に桜の頃に実施される春の観察会では、多様なチャワンタケ類のキノコを観察することがでます。

園内には多様な樹木が茂る(上)

ツバキキンカクチャワンタケを探す春の観察会(右)

これまでに光が丘公園で観察できたキノコの画像及び2022年以降の観察会で確認できたきのこの画像を、このページのTOP からご覧になれます。

傘は微毛で覆われ、環紋があり淡褐色、子実層托は白い針状、肉は革質で苦

扁桃のにおいがある。

園内の桜はほぼ満開で、お花見をしながらのキノコウォッチングとなり、天候にも多様なきのこにも恵まれた楽しい一日でした。次回の観察会は新宿御苑での夏のキノコウォッチングで、多くの皆様の参加をお待ちしております

アカハテングタケ

Amanita longistriata

ハラタケ目テングタケ科テングタケ属

傘:半球形から丸山形に開き、淡灰褐色で長い条線がある。

ヒダ:幅広くやや疎で、白から赤みを帯びる。

柄:上下同径で上部に膜質のツバ、基部に袋状のツボがある。

アミヒカリタケ

Filoboletus manipularis

ハラタケ目

クヌギタケ科

朽ちた倒木状に散生していました。

オリーブサカズキタケ

Gerronema nemorale

ハラタケ目

ポロテレウム科

園内に散布されたウッドチップ上に群生していました。

子実体はモリノカレバ型で小型。傘は漏斗形で黄褐色、長い粒状線があり、ヒダはやや疎で柄に長く垂生する

コフキクロツチガキ

Geastrum pectinatum

ヒメツチグリ目

ヒメツチグリ科

サワラの樹下に群生していました。

子実体:幼時球形で、外被裂開してツチグリ型となり小型

頭部:有柄で、灰褐色の粉で覆われ、孔縁盤は嘴形

オトヒメアンズタケ

Cantharellus

atrolilacinus

アンズタケ目

アンズタケ科

林内の腐植の多い地に発生していました

子実体:ハラタケ類型で小型~中型

傘:漏斗形で赤紫色

ヒダ:クリーム色で連絡脈がある

柄:中心生中実で白

ツバキキンカクチャワンタケ

Ciborinia camelliae

ビョウタケ目

キンカクキン科

春の観察会で、椿の樹下で見つけました

子実体は小さなワイングラス形で黄土色、杯の内面に胞子ができ、柄は地中の菌核に連なる。

長く寒い冬でしたが、やっと春らしい暖かい日が続くようになるや、突如25℃を超える夏日になり、その翌日は冬日に変わるなど、日々目まぐるしく変わる気候のなか、この日は前日が雨で気温が14℃と、春キノコの観察にはこれ以上ないという恵まれた一日でした。観察できたきのこたちも、夜来の雨に恵まれたこともあり皆元気で、それぞれの持つ特徴を確認することができました。また、参加された皆様のご協力もあり、24種を観察することができました。

ヒラフスベ Laetiporus tversisporus

タマチョレイタケ目ツガサルノコシカケ科アイカワタケ属

大きな切り株に、マシュマロのようなきのこが群生していました。

子実体:類球形から瘤形または厚みのある半円形になり、淡黄色から褐色になる。内部に厚膜胞子ができ、同種で、担子胞子を作るサルノコシカケ型のきのこをアイカワタケという。

キヌガサタケ

Dictyophora indusiata

スッポンタケ目

スッポンタケ科

竹林に発生していました。

子実体はスッポンタケ型で、幼時白い類球形から外被が裂開して純白のレースのマントが現われ、頂部の円錐形の傘は胞子を含む粘液に覆われる。