オオキヌハダトマヤタケタケ

Inocybe fastigiata

アセタケ科 アセタケ属

林内の樹下に尖った傘の小さなきのこが散生していました。

傘:円錐形で黄褐色、放射状の繊維紋がある。

ヒダ:淡褐色から褐色になる。

柄:細長く平滑で白い。

アイタケ

Russula virescens

ベニタケ科 ベニタケ属

コナラの樹下に出た緑色の綺麗なきのこに出合いました。。

傘:丸山形で緑色、周辺に粒状線があり、表皮がひび割れて絣模様となる。

ヒダ:やや密で白い。

柄:白く下方に細まり、縦に裂けない。

イロガワリ

Boletus pulverulentus

イグチ科 イグチ属

切り株からイグチ型のきのこが出ていました。珍しいことです。

傘:丸山形で黒褐色、

管孔:孔口小さく黄色

柄:上下同径で黄色、赤い細粒点あり。

肉:傷つくと直ちに青変する。

街のキノコ散歩

武蔵丘陵森林公園のキノコ

カレエダタケ

Clavulina coralloides

カレエダタケ科 カレエダタケ属

林内の裸地に出た、白いホウキタケ型のきのこに出合いました。

子実体:太い基部から短く分岐し、各先端はY字型で、白から淡褐色になる。、

子実層托:子実体全面にある。

肉:白く弾力がある。

森林公園秋のキノコ観察 2024年9月23日(月祝) 参加30名

かつての里山の雑木林と松林がそのまま残るここ武蔵丘陵森林公園には、それらの林内にこの時期多様な秋きのこが発生します。ところが、ここ数年続いている想像を超える残暑で、本来絶好の秋きのこ日和のこの日も彼らは未だ夢の中でした。それを補うように、と言うか、その留守をいいことにしてか、森の暴れ者ナラタケモドキと、こちらは森の掃除屋ワサビカレバタケが、森のいたる所でその存在を誇示していました。

ハナオチバタケ

Marasmius pulcherripes

ハラタケ目 ホウライタケ科

子実体:クヌギタケ型で小型

傘:円錐形でピンク色、放射状の溝線がある。

柄:細長く針金状で、黒褐色。

子実層托:疎で離生~直生し、白い。

ナラタケモドキ

Armillaria tabescens

ハラタケ目 タマバリタケ科

子実体:カヤタケ型で小型

傘:丸山形~平ら~中央窪み、黄褐色で、中央に鱗片、縁に条線あり。

子実層托:やや疎で垂生、淡褐色で、褐色の染みが出る。

森林公園夏のキノコ観察 2024年6月29日(土) 参加35名

森林公園夏のキノコ観察会に今年も多くの皆さんをお迎えして実施されました。観察会は4つの班に分かれて植物園近くの森で行われ、出合ったキノコはその場で講師が解説いたしました。観察会の後は研修室で講師の大舘さんによるキノコがどんな生き物かについての講義と池田さん・木原さんによる今日観察できたキノコの解説がありました。参加された皆さんは大変熱心で、ついつい講師も説明に熱が入り楽しく充実したキノコの集いになりました。

ナラタケモドキ Armillaria tabescens

ハラタケ目タマバリタケ科ナラタケ属

ナラタケモドキの大発生に出会いました。生木や切り株から伸びた根に沿って

束生した株がいくつも並んでいます。ナラタケモドキは菌糸が根から侵入して繫殖する根株寄生菌で、樹木を枯らすキノコです。今多くの公園で、職員の皆さんがその被害に頭を悩ましています。食べると消化器系の中毒を起こすということです。

傘:丸山形から平らに開き中央が窪み、黄褐色で表面は繊維状。

柄:細長く中実で硬く、色と表面は傘と同様。

ヒダ:やや疎で柄に垂生し、淡褐色で褐色のシミが現れる。

ニガイグチモドキ

Tylopilus fneofelleus

イグチ目イグチ科ニガイグチ属

アカマツの樹下に大型のイグチを見つけました。嚙んでみると極めて苦く、食用になりそうもありません。

傘:丸山形で帯紫褐色、表面ビロード状

柄:こん棒状で中実、傘と同色。

管孔:密で短く、白からワイン色になる

観察会の後は講義室で、大舘さんの講義”キノコとは”と、池田さん・木原さんによる、観察会で出合ったキノコの解説がありました。多くの夏キノコを観察することができ、参加者の皆様も満足されたようで、成果の多い観察会となりました。

ミミブサタケ

Wynnea gigantea

子のう菌門 チャワンタケ綱

チャワンタケ目

ベニチャワンタケ科

林道の法面や林縁の地上でウサギの耳のようなきのこに出会います。

子実体:チャワンタケ型

子嚢盤:内面で胞子を作る。

柄:太く黒褐色で、地中の菌核に連なる。

ヨツデタケ

Linderia columnata

スッポンタケ目

スッポンタケ科

灌木の根方や林縁の地上に発生します。

子実体:カゴタケ型で、幼時白い卵形から、殻皮が裂開し、朱色の托が伸長する。

托:基部から4本に分かれ頂部で結合、それぞれは細長い角形

これまでに森林公園で観察できたキノコの画像及び2022年以降の観察会で確認できたきのこの画像を、このページのTOPからご覧になれます。

森へ入る前に、植物園の前の庭をひと巡りしてみました。すると、植え込みではハリガネオチバタケを、囲いの材ではアラゲキクラゲを、立木の根方ではナラタケモドキを、というように多くのキノコを観察することができました。

テングノメシガイ

Trichoglossum hirsutum

子のう菌門(前種までは担子菌門)

チャワンタケ亜門テングノメシガイ目

テングノメシガイ科テングノメシガイ属

森中の道端に、黒いスプーン型の小さなきのこが散生していました。

頭部:円形や楕円形の茶碗型で、黒く表面絨毛状。

柄:扁圧状で、色・表面は傘同様。

森林公園秋のキノコ観察 2023年9月23日(日) 参加50名

夏の猛暑がいまだ治まらない日が続いていましたが、ここ何日かは涼風と雨に恵まれ、きのこの発生はなんとか観察会に間に合ったようで、26種のキノコを観察することができました。ただ、その殆どが夏のキノコで、キノコの秋本番は今だしという発生状況でした。

ヒナツチガキ

Geastrum cmirabile

ヒメツチグリ科 ヒメツチグリ属

朽ちた落ち葉の多い腐食地に、小さな腹菌型のきのこが群生していました。

子実体:幼時類球形で淡褐色、粗毛で覆われた外皮に包まれる。やがて外皮が星形に裂けて球形の基本体が現れる。

基本体:円座と孔縁盤があり、内部で胞子を作り、孔縁盤から放出する。

ワサビカレバタケ

Gymnopus personatus

ツキヨタケ科 モリノカレバタケ属

この日、林内の落ち葉がたまったところには必ずと言ってよいほど出ていました。

傘:丸山形から平らに開き、黄褐色で長い条線がある。

ヒダ:淡褐色で疎。

柄:基部にに淡黄色の菌糸を纏う。

ナラタケモドキ Armillaria tabescens タマバリタケ科 ナラタケ属

樹種を選ばず、菌糸がその根に侵入して伸長しついには木を枯らしてしまう殺生菌で、林業や公園の関係者を悩ましています。

傘:丸山形から平らに開き中央が窪み、黄褐色で表面は繊維状。

柄:細長く中実で硬く、色と表面は傘と同様。

ヒダ:やや疎で柄に垂生し、淡褐色で褐色のシミが現れる。

コテングタケモドキ

Amanita pseudoporphyria

ハラタケ目 テングタケ科

子実体:ウラベニガサ型で中型~大型

傘:丸山形~平ら、灰褐色で条線なし

柄:上下同径で中実、白く繊維状で、白い膜状のツバとツボある。

子実層托:幅狭く密で、白く、離生。

アラゲキクラゲ

Auricalaria polytricha

キクラゲ目 キクラゲ科

子実体:チャワンタケ型で、耳型、皿形など。内面は名褐色で平滑~皺状。背面の色は同じだが表面を白い短毛が覆う。肉は軟骨質。

子実層托:子実体の内面で胞子を作る。

ハリガネオチバタケ

Marasmius siccus

ハラタケ目 ホウライタケ科

子実体:クヌギタケ型で小型。

傘:円錐形で褐色、放射状の溝線あり

柄:細長く針金状で、黒褐色。

子実層托:疎で離生~直生し、白い。

たくさんの参加者に受付は大忙し 見つけたきのこを皆んなで観察

きのこの発生は期待ほどではありませんでしたが、それでも新確認種のテングノメシガイにも出合うこともでき、また50名という多くの参加をいただきましたが、皆様たいへん熱心に取り組まれ、充実した楽しい観察会となりました。来年夏の観察会での再会を約して散会となりました。

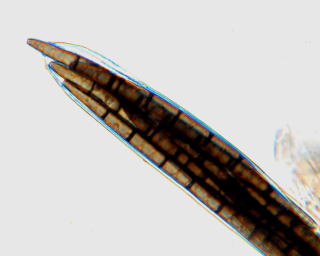

テングノメシガイの子のう

トウモロコシ状の部分が子のう 子のうの先端部分

黒い棒状の部分は剛毛体 隔壁のある細長い胞子が束状に入って

いる

カレエダタケ

Leucocoprinus birnbaumii

アンズタケ目カレエダタケ科

カレエダタケ属

同じ植物園の庭の植え込みに、白いホウキタケ型のきのこが発生していました。

子実体:太い基部から多数に枝分かれし、分岐した枝の先端はY字型。

コガネキヌカラカサタケ

Leucocoprinus birnbaumii

ハラタケ目ハラタケ科キヌカラカサタケ属

植物園の庭にあるプランターの中に綺麗なキノコが発生しているのを、参加者の方が発見されました。

傘:円錐型で綺麗な黄金色、表面には長い条線があり、傘と同色の粉に覆われる。

柄:細長く中空、色・表面は傘と同様。

テングタケダマシ

Amanita sychnopyramis f. subannulata

ハラタケ目テングタケ科テングタケ属

都市緑化植物園の庭で出合ったのは可愛い幼菌でした。

傘:丸山形から平らに開き、淡褐色の地に白い棘状の鱗片におおわれる

柄:白く、上部に膜質のツバがあり、基部には外被膜の破片が付く。

マイタケ

Grifola frondosa

タマチョレイタケ目

トンビマイタケ科

コナラの根方に大株のハナビラタケが見つかると、思わず歓声が上がります。

子実体:ハナビラタケ型

傘:幾重にも扇形で灰褐色の傘が重生する。

管孔:垂生し、孔口は白く密

柄:太短く基部から分岐し白

武蔵丘陵森林公園は、埼玉県比企郡と熊谷市にまたがる304haの広大な丘陵地に整備された国営公園で、園内はコナラとアカマツを主とする林と池沼、湿地、草地を擁し、貴重な動植物が生息する場所となっています。それは、嘗ての里山がそのまま公園になったともいえる自然環境で、キノコにとってもこの上ない棲み処となっており、林内には四季折々のキノコの発生が見られます

この日も暑い一日でしたが、参加された皆さんは元気にきのこ観察を楽しんでおられました。最近、キノコに関心を持つお子さんが増えているということで、この日も多くのお子さんの参加がありました。解説をする講師の木原(左)と大舘(右).

チチアワタケ Suillus granulatus イグチ目 ヌメリイグチ科

子実体:イグチ型で中型。

傘:幼時半球形から開いて平ら、栗褐色で、湿時粘性がある。

柄:上下同径で、淡黄色、褐色の細粒点がある。

子実層托:管孔は短く、孔口は密で、鮮黄色、幼時白い乳液を分泌する(下右)。

ウグイスハツ

Russula hetelophylla

ベニタケ目 ベニタケ科

子実体:ベニタケ型で中型。

傘:半球形~中央が窪んだ平ら、灰緑で、粒条線がある。

柄:下方に細まり、白く平滑。

子実層托:幅広く密で、白く離生。

マンネンタケ

Ganoderma lucidumccus

タマチョレイタケ目 マンネンタケ科

子実体:有柄型で中型。

傘:幼時こん棒形から先が開いて貝殻形、鮮黄色~赤褐色、ニス状光沢あり

柄:側生で細長く、濃褐色

子実層托:孔口極めて密、白~黄色。

森で最初に出合ったのは地表から出たマンネンタケでした。地下の切り株の根から出たものと思われます。積もった落ち葉の上には一面のハナオチバタケが並び、さながらお花畑の感がありました。コナラの樹下には大型のコテングタケモドキと緑色が美しいウグイスハツが、マツの根方にはチチアワタケが見つかりました。

ニガクリタケ

Hypholoma fasciculare

ハラタケ目モエギタケ科ニガクリタケ属

森へ入ると、古い切り株の根本に発生した、黄色いきのこに出会いました

傘:丸山形で黄色、表面平滑。

柄:細長く中空で黄色、上部にクモの巣状のツバがある。

ヒダ:黄色から暗紫褐色になる。

ユキラッパタケ

Clitocybe btrogioides var.odorifera

ハラタケ目キシメジ科ハイロシメジ属

道から森へ上がる法面に、杯形の白いきのこを見つけました。

傘:漏斗型で白く、表面平滑。

柄:色・表面は傘と同様で、傘のくぼみが基部まで達する。

ヒダ:白く柄に垂生。

マツオウジ

Neolentinus lepideus

キカイガラタケ目

キカイガラタケ科

梅雨の時期松林に入ると、切り株に発生しています。

子実体:カヤタケ型で大型

傘:表面は鱗片におおわれる

ヒダ:幅広く密で、柄に垂生

柄:段状の鱗片におおわれる

気候変動の影響によるものかここ数年、7月に入ってからの夏きのこの発生が思わしくないことから、森林公園夏の観察会を今年は6月に実施することになりました。その甲斐があってか、この日森林公園の森では多様な夏きのこに出会うことができました。

都市緑化植物園の庭で、今日最初のきのこに出会いました。⇒

森林公園夏のキノコ観察

2023年6月24日(土) 参加29名

ニガイグチモドキ

Tylopilus neofelleus

イグチ目 イグチ科 ニガイグチ属

森に入ると、松の樹下に大型のイグチが見つかりました。

傘:半球形から平らに開き、オリーブ褐色で表面はビロード状。

管孔:孔口は密で白からワイン色になる

柄:傘と同色で表面に条線がある。

クモタケ

Nomuraea atypicola

子のう菌門

ボタンタケ目 科未確定 ノムラエア属

遊歩道との境の法面で土筆のような形をしたきのこを見つけました。

頭部:こん棒形で、表面を帯ピンク灰色の粉(分生子)がおおう、。

柄:円筒形で、地下のトタテグモの巣中に伸びる。

ウグイスハツ

Russula hetelophylla

ベニタケ目 ベニタケ科 ベニタケ属

参加者の方が緑色のきのこがあると知らせてくれました。

傘:半球形から中央が窪んだ丸山形なり、緑色で周辺に条線がある。

ヒダ:白く密で、柄に垂生する。

柄:白く、肉は軟質で縦に裂けない。

タマゴタケ Amanita hemibapha

ハラタケ目テングタケ科テングタケ属

発生が始まったのか、可愛い姿の幼菌が処々に見られました。

傘:円錐形から中高の平らに開き、赤く周辺に条線がある。

ヒダ:黄色で、柄に離生する。

柄:黄色で斑模様があり、上部に赤いツバが、基部に白いツボがある。

タマゴタケ

Amanita hemibapha

ハラタケ目 テングタケ科

森林公園といえばタマゴタケというほどに発生します。

子実体:ウラベニガサ型

傘:橙赤色で縁に条線がある。

ヒダ:幅広く密で黄色、離生。

柄:黄色のまだら模様、膜状の白いツボと赤いツバがある。

タンポタケモドキ Elaphocordyceps japonicat浮いていました。

子のう菌門 ボタンタケ目 トウチュウカソウ科 ハナヤスリタケ属

地表からフランクフルトのような形をしたきのこが束生していました。もしやと思って掘り取って地下部分を見ると、予想通りホストのツチダンゴが付いているのが見られました。

頭部:こん棒形で、表面を帯ピンク灰色の粉(分生子)がおおう、。

柄:円筒形で、地下のトタテグモの巣中に伸びる。

菌生菌:冬虫夏草の一種だが、キノコに寄生する菌生菌。

フクロツルタケ

Amanita volvata

ハラタケ目

テングタケ科 テングタケ属

林内の松の樹下に、幼菌から生菌までが散生していました。

子実体:ウラベニガサ型

傘:丸山形から平らに開き、白の地に淡褐色の鱗片におおわれる

柄:傘と同様の鱗片におおわれ、基部に厚膜のツボがある

ホウロクタケ

Daedalea dickinsii

タマチョレイタケ目

ツガサルノコシカケ科

rン内の多くのコナラの切り株に発生します。

子実体:側着型

傘:半円形で扁平、淡褐色で、ペンキを垂らしたような疣があり、縁近くに環紋がある

管孔:孔口は周辺には無い

アイバカラハツモドキ

Lactarius sp.

ベニタケ目 ベニタケ科

コナラの樹下に大型で褐色のきのこが群生します。

傘:平らに開いて漏斗状になり、黄褐色で管紋がある

ヒダ:幅狭く密で垂生し、淡黄褐色で、傷つくと乳液を分泌。

柄:黄褐色でクレーターが散在

ベニイグチ

Heimioporus japonicus

イグチ目 イグチ科

アカマツやコナラの林床にきれいな赤い大型のきのこが並んでいることがあります。

子実体:イグチ型

傘:丸山形で帯紫赤色、表面はビロード状。

管孔:孔口は密で黄色。

柄:細長く下方に太くなり、傘と同色で網目と細粒点がある

アズキクサウラ

Entoloma gsp.

ハラタケ目 イッポンシメジ科

長沼公園で見たクサウラベニタケに近縁の、形は似ているが色が小豆色のきのこによく出会います

子実体:キシメジ型

傘:丸山形で淡赤褐色(小豆色)

ヒダ:幅広くやや密で柄に上生し、白から淡橙色になる。

柄:上下同径、表面平滑で白い。

キタマゴタケ

Amanita javanica

ハラタケ目 テングタケ科

コナラ林に、形はタマゴタケと酷似するが全身黄色のきのこと出会います。

子実体:ウラベニガサ型

傘:色が黄色以外は前種に同じ

ヒダ:前種と同様。

柄:ツバが黄色以外は前種と同

ヘビキノコモドキ

Amanita spissacea

ハラタケ目

テングタケ科 テングタケ属

林内の松の樹下で出会いました。

子実体:ウラベニガサ型

傘:丸山形から平になり、表面は黒褐色の外被膜の破片におおわれる

柄:上部に白い膜状のツバ、基部は傘同様の外被膜の破片がおおわれる

チャニガイグチ

Tylopilus ferrugineus

イグチ目 イグチ科 ニガイグチ属

楓園の法面で見つけました。種名にニガイグチとありますが、本種は嚙むと甘みを感じます。

子実体:イグチ型

傘:丸山形で褐色、表面平滑

管孔:孔口はやや密で褐変する

柄:傘と同色で網目がある

2022年7月2日(土) 参加15名

連日の快晴と猛暑に、キノコの宝庫森林公園もさすがに鳴りを潜めていました。それでも、皆さんの協力のおかげで、チャニガイグチ・フクロツルタケ・ヘビキノコモドキなどの夏きのこやヒイロタケ・ホコリタケなど12種のきのこを観察することができました。

森林公園夏のキノコ観察

チシオハツ

Russula sanguinea

ベニタケ目 ベニタケ科

コナラ林の地上に赤いきのこが点々と発生します。

子実体:ベニタケ型

傘:丸山形から漏斗状になり、赤く縁は淡色で、表皮は剥ぎ取りにくい。

ヒダ:白からクリーム色

柄:白く処々に赤みを帯びる

ホオベニシロアシイグチTylopilus valens

イグチ目 イグチ科

アカマツやコナラの根方に大型のイグチが発生します。

子実体:イグチ型

傘:丸山形で淡灰褐色、湿時弱粘性。

管孔:孔口は密で、白から淡紅色となる。

柄:白く赤みを帯び、表面には隆起した網目がある。